Lamezia Terme - Sentita da tutti, in un clima internazionale preoccupante e gravido di presagi funesti, la celebrazione del Giorno della Memoria ricorda quest’anno all’Europa e al mondo non solo il trauma della Shoah ma anche la fragilità degli equilibri di pace così faticosamente ricostruiti dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Forte la scelta simbolica del 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa, che portò con sé in successione alla liberazione di tutti i prigionieri di guerra costretti a lavorare nei campi di concentrazione nazisti: Rom e Sinti, omosessuali, prigionieri politici e, non per ultimo, una categoria di prigionieri trascurata finora dalla storiografia: parliamo degli IMI, gli Internati Militari Italiani. Vengono definiti IMI i 650.000 soldati dell’esercito regio che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si rifiutarono di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò e vennero fatti prigionieri come nuovi nemici della Germania. Di questi, ben 10.000 erano soldati calabresi, tantissimi i lametini. Le loro storie, riemerse grazie a studi recenti condotti dalla giovane ricercatrice Letizia Cuzzola, riportano alla luce la voce dimenticata di tanti giovani, sottoposti ad anni di atroce prigionia. Una voce che rischiava di restare sommersa dal silenzio della Storia, e che invece ascoltiamo oggi attraverso documenti e testimonianze dei familiari dei sopravvissuti.

Già nota in città la storia di Antonio Bruni, giovane ufficiale di Nicastro fatto prigioniero due giorni dopo l’armistizio, e autore di un diario tenuto clandestinamente in cui racconta la fame, il freddo e gli stenti di un luogo in cui diventa chiaro che “quello che ci avevano raccontato non era vero”. Ancora mai raccontata, invece, la storia del nicastrese Vincenzo Zangari, storico presidente della sezione cittadina dell’ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra). Arruolato volontario nel ’39 dietro premio economico alla famiglia, Zangari fu fra i superstiti di Cefalonia. Catturato insieme al resto della divisione, fu fatto prigioniero. “Fucilarono quasi tutti gli ufficiali italiani” spiega il figlio Michele, “tutti gli altri furono caricati su una nave, e dopo un naufragio durante il quale in tanti si buttarono in acqua e furono mitragliati dai tedeschi, i superstiti finirono in Germania, nei campi di concentramento. Mio padre fu portato in una località che attualmente si trova in territorio austriaco, nello Spalag 17, dove i prigionieri spaccavano pietre in una cava. Il freddo e la fame erano terribili; passando vicino alle cucine dove veniva preparato il cibo per gli ufficiali tedeschi, lui e i suoi compagni si chinavano a raccogliere le bucce delle patate per mangiarle. Quando qualcuno cercava di fuggire, per punizione venivano “decimati”: li mettevano tutti in fila, e ogni dieci ne fucilavano uno. Mio padre spesso ha scampato la morte per un soffio. Il campo è stato liberato dai Russi nel ’45, e dapprima i prigionieri sono stati portati verso est, a Budapest e Odessa. Dopo la liberazione si mangiava di più, e non essendo abituati, molti sono morti durante il viaggio per indigestione. Comunque, quando mio padre è riuscito ad arrivare in Italia, su un carro bestiame, pesava 38 chili, ed era un uomo alto circa un metro e ottanta. Mia nonna dapprima non lo riconobbe”.

Dopo la liberazione da parte dell'Armata Rossa furono portati verso la Russia, nel luglio del 1945 si trovava a Budapest

Dopo la liberazione da parte dell'Armata Rossa furono portati verso la Russia, nel luglio del 1945 si trovava a Budapest

Una cosa molto simile accadde a Franco De Sensi, Internato Militare di Bella, sia per le condizioni nelle quali si presentò alla porta di casa, sia perché i suoi quando arrivò lo davano ormai per disperso. “Al contrario degli altri fratelli, le cui storie di guerra erano argomento di ricordo costante in casa”, racconta il nipote Felice, “della sua storia non si parlò mai, lui stesso preferiva non parlarne. Di lui si diceva solo che era tornato a piedi dalla Germania, e che all’inizio non era più riconoscibile per ciò che era stato”. Sono in realtà elementi costanti di questi racconti il silenzio e la denutrizione dei prigionieri, e la perdita di qualsiasi speranza di rivederli tornare. Anche Nicola Isabella, di Sambiase, era già stato dato per disperso quando la notizia della sua liberazione e del suo arrivo imminente fu annunciata a sua madre, che semplicemente svenne. Classe 1913, anche lui fu catturato nel ’43, subito dopo l’armistizio. Era già sposato e padre di due figli. “Pensava che la guerra fosse finita, non immaginava di poter essere deportato”, spiega il nipote Fiore. Internato in uno Stalag vicino Dresda, in bassa Sassonia, Nicola lavorò fino alla liberazione nella Ferriera Herzog insieme ad altri 43 prigionieri. “Era una persona molto creativa, affabile, gli piaceva cantare”, racconta ancora il nipote, “Penso la sua indole lo abbia aiutato anche in quella situazione atroce, nella quale di giorno in giorno non sapeva che fine avrebbe fatto”.

Rocambolesca e piena di colpi di scena la storia di Giuseppe Bartoletta, ferroviere nato a Sambiase, tesserato del Partito Comunista, che venne imprigionato nel ’43 dopo un episodio preciso: si rifiutò di sparare contro i partigiani. “Esplose invece un colpo in aria, avvisandoli di fuggire”, spiega la figlia Francesca Rita. Giuseppe fu catturato a Trieste e internato a Mauthausen insieme ad altri 544 italiani, in un campo collaterale a quello riservato ai russi. Ad uno di loro un giorno regalò un maglione, e fu punito per questo da un tedesco con colpo alla schiena dato con il calcio del fucile, che gli provocò un danno e una cicatrice polmonare. Faceva molto freddo, e prese anche la tubercolosi. Dal suo campo, poteva vedere ogni giorno fumare i camini delle camere a gas, nell’area riservata agli ebrei. Imparò il tedesco, e si innamorò di una donna che lavorava nel campo. Fu lei ad aiutarlo a fuggire con altre dieci persone, insieme alle quali trovò rifugio in un porcile. Tornò in Italia denutrito ma fu rimandato militare perché non gli furono riconosciuti gli anni di prigionia. Si sposò nel ’47. Il lavoro di ferroviere lo portò a Sant’Eufemia, dove fu eletto vicesindaco a fianco di Costantino Fittante, con il quale condivise le intimidazioni e le difficoltà che caratterizzarono la sua lunga amministrazione. “Ci raccontava i pasti a base di bucce di patate” racconta ancora la nipote, “e la tristezza nei suoi occhi ci impediva di fare più domande per non riaprire ferite indelebili. Adesso vorrei aver chiesto di più, avere più particolari da poter raccontare per dare giustizia e memoria al suo vissuto. Ma al tempo stesso ricordo come fosse ora la profondità del suo sguardo, mentre esclamava a gran voce pensando a quei tempi “Maledetta la Germania!”.

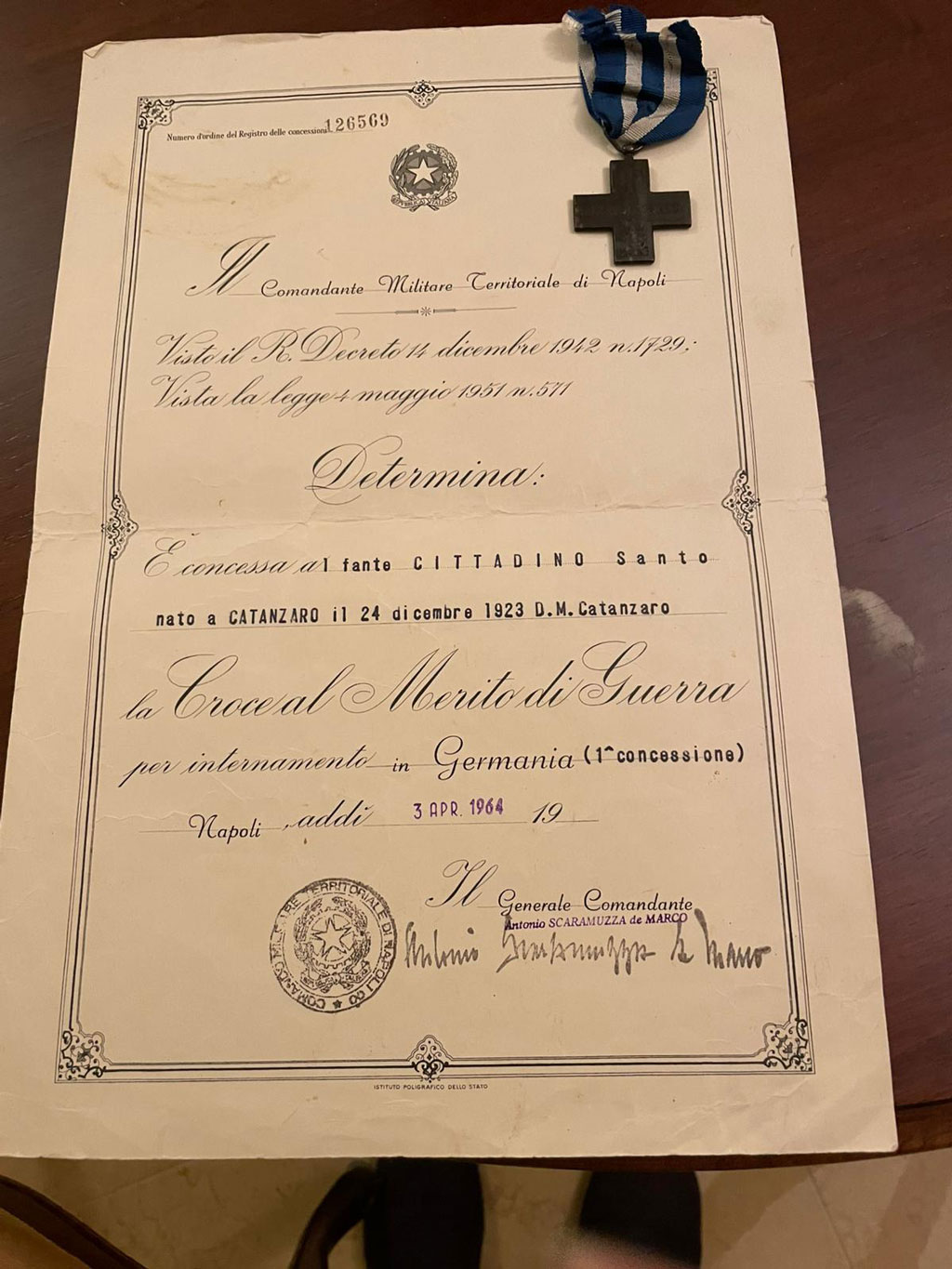

Le storie sono in realtà tantissime, da tutto il comprensorio e provincia. Arriva dal capoluogo quella di Santo Cittadino, insignito di varie onorificenze, fra cui la Croce al Merito e il Diploma d’onore ai combattenti per la Libertà d’Italia. Catturato a Rodi il 12 settembre del ’43 fu deportato in Germania dopo un faticoso viaggio su carro da bestiame di circa due settimane. “Raccontava del freddo, dei pidocchi, della fame e della sofferenza, della paglia in luogo dei servizi igienici: cose più brutte ancora che non la paura per il futuro”, dice il nipote Francesco. “Poi il campo circondato da filo spinato, le baracche di legno, la rasatura dei capelli, il lavoro coatto – non meno di 12 ore al giorno –, ma anche la solidarietà fra prigionieri e la volontà di non tradirsi a vicenda, a costo della vita”. Storie dunque che segnano un’esistenza, e che si ricordano per sempre, anche a distanza di generazioni. “Nonno non ha mai smesso di portare la memoria con sé” conclude infatti Marta Pileggi, nipote di Vincenzo Zangari, “La portava come si porta qualcosa di vivo, nelle scuole, tra i ragazzi e i bambini, nelle piazze, nelle manifestazioni. Sempre accanto agli invalidi, alle loro storie, come se nessuno dovesse restare solo nel peso di ciò che aveva attraversato. E quella spilletta dell’ANMIG appuntata sulla giacca, sempre lì, piccola e ostinata, come una dichiarazione silenziosa di appartenenza e responsabilità. La guerra non lo ha mai lasciato davvero. I suoi mostri gli camminavano accanto, eppure lui è stato un uomo di una forza luminosa, un vulcano di vitalità e solarità. Capace di stare nel dolore senza farsi indurire, senza smettere di essere presente alla vita. Io ho un carattere molto diverso dal suo, ma nei momenti della vita in cui devo andare avanti con fiducia lo sento accanto a me. Le sue parole tornano senza che io le cerchi, la sua audacia mi attraversa, il suo sorriso mi accompagna come una mano sulla schiena. Lo ritrovo anche nello specchio di mia madre, che è la testimonianza più fedele del suo essere. La guardo e in lei vedo lui, lo stesso sguardo, la stessa presenza. È così che capisco che non se n’è mai andato davvero, che una parte di lui è ancora qui, fortemente vicino e presente in tutti noi”.

Giulia De Sensi

La foto, scattata a Mauthausen, sono di Giuseppe Bartoletta

La foto, scattata a Mauthausen, sono di Giuseppe Bartoletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA