Lamezia Terme - “Col Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria (PNE), deciso nei mesi scorsi dal governo, le miniere del Belpaese tornano al centro dell’attenzione come risorsa strategica per la transizione ecologica e digitale. Il Piano, affidato a Ispra e al Servizio Geologico d’Italia, ha un duplice obiettivo: scoprire nuove risorse del sottosuolo e valorizzare i rifiuti estrattivi abbandonati. L’Italia punta a ridurre la dipendenza dai mercati esteri e dai rischi geopolitici, in linea con le priorità indicate dal Regolamento europeo sulle Materie Prime Critiche: litio, terre rare, rame, tungsteno, grafite e altri materiali essenziali per batterie, microchip e tecnologie green” è quanto si legge in una nota del Geologo Mario Pileggi del Consiglio Nazionale Amici della Terra.

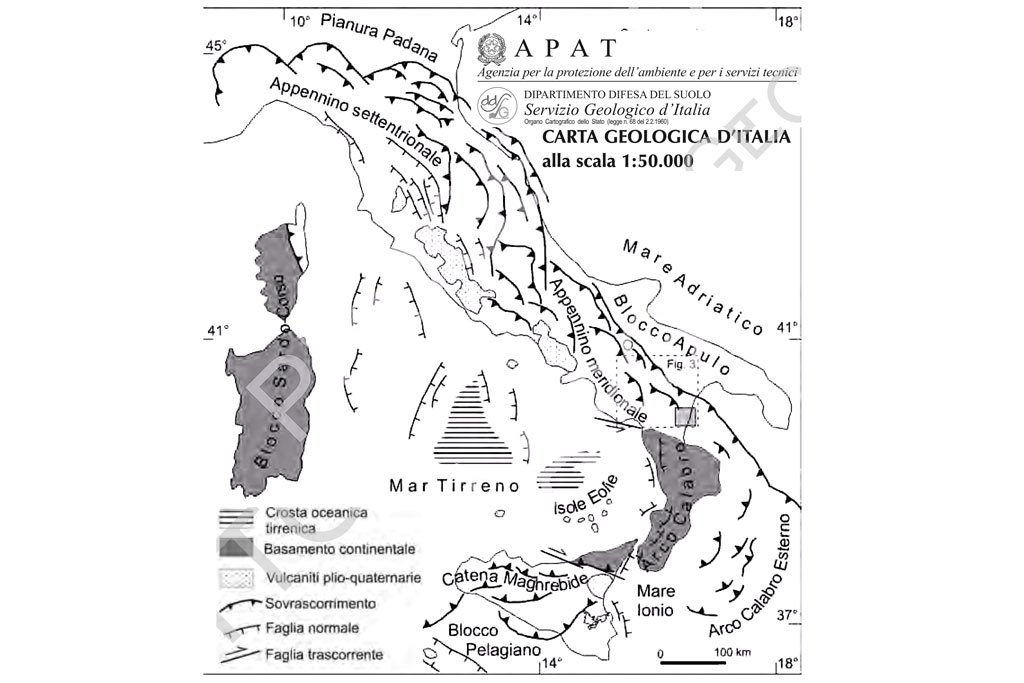

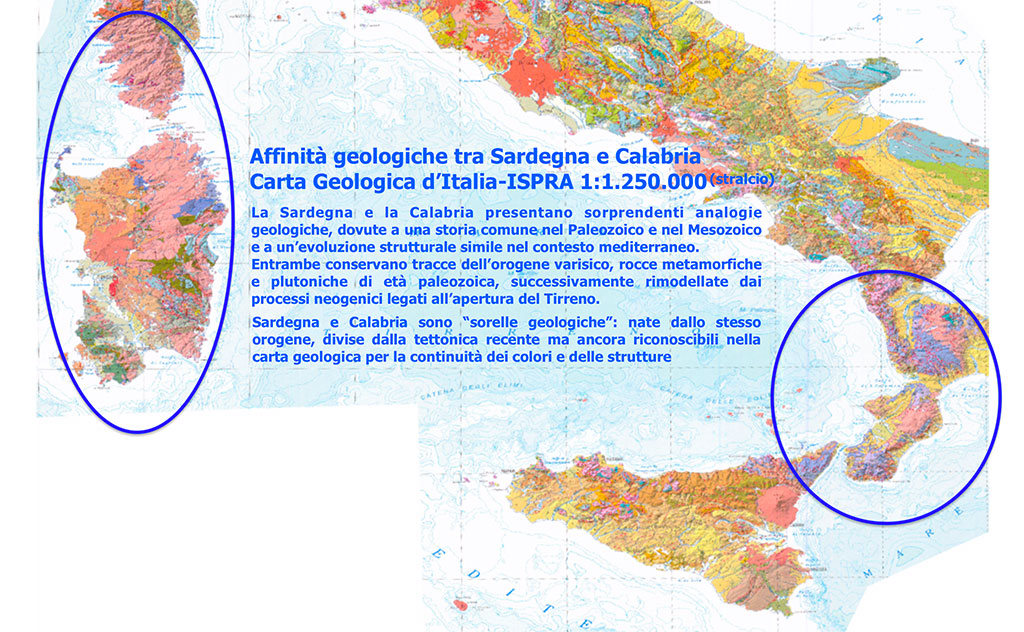

“È da rilevare – precisa - che 5 dei 14 progetti di indagine individuati nel PNE sono localizzati in Sardegna e riguardano “mineralizzazioni a tungsteno (stagno, arsenico, bismuto, molibdeno) legate in particolare ai graniti”. Mentre un solo progetto, riguardante la grafite, è previsto nell’altra regione del Belpaese, la Calabria, ricca di estesi ammassi granitici in Sila, nelle Serre e in Aspromonte, originati unitamente a quelli del blocco sardo-corso. Sardegna e Calabria sono “sorelle geologiche”: nate dallo stesso orogene ma divise dalla tettonica; la separazione dell’Arco Calabro-Peloritano iniziò circa dieci milioni di anni fa, con l’apertura del Mar Tirreno a seguito d’imponenti movimenti della crosta terrestre ancora in atto. Con più di 200 varietà di rocce, la Calabria, oltre a essere la regione a più alta sismicità è anche una delle zone d’Italia più ricche di depositi minerari metallici e litoidi”.

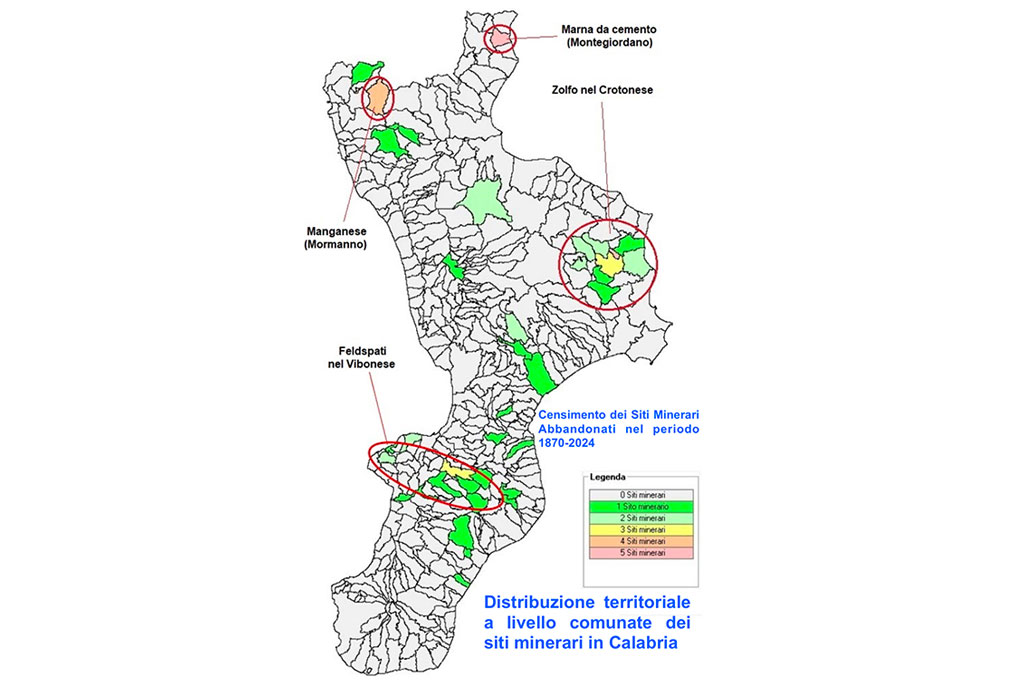

“La rilevanza del prezioso patrimonio di rocce e minerali del territorio Calabrese – continua - emerge dai risultati del Censimento dei Siti Minerari Abbandonati nel periodo 1870-2024. Resi noti dal Ministero dell’Ambiente, i dati del censimento, tra l’altro, riportano 28 miniere a cielo aperto e 31 in sotterraneo. I minerali estratti nei 59 siti rilevati sono: Zolfo 17, Feldspati 16, Caolino 7, Mica 7, Marna da cemento 6, Minerali del Manganese 5, Salgemma 3, Lignite 3, Lignite xiloide 2, Pirite 2, Silicati idrati alluminio 1, Barite (Baritina) 1, Limonite 1, Quarzo 1, Molibdenite 1, Grafite 1, Arsenopirite 1, Cinabro 1. Sulla disponibilità e utilizzazione di giacimenti minerari nella Regione, come per gli eventi sismici, non mancano i dati che ne documentano l'attività nel passato remoto e recente della storia calabrese. Basta ricordare, ad esempio, l’intenso e diffuso sfruttamento minerario che seguì alla colonizzazione greca e, a partire dal Medioevo, le secolari attività di sfruttamento delle miniere d’argento di Longobucco e S. Donato di Ninea nella provincia di Cosenza”.

“L’intensa attività mineraria nella Regione, e in particolare nelle ultime due località citate, è documentata da Vincenzo Padula che scrive: “Al 1701 alcuni ottennero in feudo le miniere di S. Donato, di scavare fino alla circonferenza di 20 miglia. Se ne prese possesso a maggio del 1705. Saggi felici. Da 3 cantaia e 3 rotoli si ottennero 67 libbre e 1/2 di rame perfettissimo. L’anno appresso si scopersero 2 grotte, e nel dicembre si aprì la fonderia.” Padula aggiunge inoltre: “Per più anni vi lavorarono 100 forzati sotto la sorveglianza d’Austriaci. Era direttore uno Jusquall. Si ottennero oro, argento, mercurio, rame, cinabro. Si lavorò fino al 1736; e si cessò per rivolgimenti politici, l’infedeltà degli impiegati e l’ingordigia del duca di S. Donato”. E ancora: “Carlo VI ne tentò le marine e vi trovò argento, piombo, cinabro oltre marino in terra di Umbria. Carlo VI mandò da Boemia il chimico Khez, e si fanno monete col motto: ‘Ex visceribus meis’, d’argento. Il primo 5 grana di argento fu fatto con quello di Longobucco”. Nell’editto di re Roberto del 1333 concernente la Sila è detto che la regia corte riservava il diritto su una miniera di ferro che era aperta.” Un altro capitolo importante della storia mineraria calabrese è legato al polo siderurgico e industriale di Mongiana, nato in epoca borbonica. Nel cuore delle Serre, tra boschi fitti e torrenti scroscianti, nacque un distretto minerario che, a partire dal XVII secolo, rese questa terra apparentemente periferica un centro vitale della metallurgia italiana”.

“Il ferro estratto e lavorato in Calabria – sottolinea - viaggiava ben oltre i confini regionali, contribuendo a costruire ponti, utensili, armi e manufatti che segnarono la vita quotidiana di intere generazioni. Il complesso di Mongiana rappresenta un esempio emblematico di come le risorse locali possano generare sviluppo, occupazione e know-how tecnico di altissimo livello, ma anche di come l’assenza di continuità politica e industriale possa portare al declino. Altri dati, utili per il recupero della memoria storica sulle risorse minerarie della Regione sono riportati in alcuni studi del Responsabile del Corpo Reale delle miniere d’Italia Ing. Cortese scienziato di fama internazionale. Significativi, in proposito, i dati relativi alla preziosa materia prima di Parghelia utilizzata per la produzione delle preziose porcellane Ginori del Quirinale e alle identiche caratteristiche delle miniere di rame localizzate a Sud di Reggio Calabria e nella zona della Vetta d’Italia nel comune di Predoi della regione Trentino-Alto Adige. Sulla eccezionale identità delle miniere di rame esistenti alla due estremità Nord e Sud della penisola, Cortese scrive: “trovate poco a Sud di Reggio, le vestigia di una fonderia di rame; scoperte delle gallerie strettissime, capaci di dar passaggio ad un suolo uomo, scavate a scalpello. In esse si trova del carbonato di rame verde, depositato da acque che vengono dal di sotto dei sovrastanti terrazzi dell’Aspromonte; il deposito e le gallerie sono identici a quelli trovati a Caserme (Kasern) nella Valle Aurina dell’Alto Adige, che scende dalla Vetta d’Italia, e le gallerie sono, certo, della stessa epoca.” Nel secolo scorso, gli anni a cavallo della Seconda guerra mondiale rappresentano un periodo di discreta attività estrattiva dei minerali presenti nella regione: oltre due milioni di tonnellate è la produzione di minerali non metallici (grafite, baritina, feldspati, ecc.); ancor più significativa è la quantità (50 mila tonnellate) di minerali metallici, come ferro, rame e manganese, estratti in soli dieci anni. La produzione di idrocarburi, nel solo periodo compreso tra il 1950 e il 1969, è stata calcolata intorno al milione di metri cubi.

“Questi dati dimostrano come l’ultimo cinquantennio rappresenti uno dei periodi di minore utilizzazione delle risorse minerarie disponibili. Mentre si registra il minimo dell'attività di valorizzazione delle risorse minerarie, i risultati di ricerche eseguite nel biennio 1980-81 con moderne tecniche d'indagine dalla RIMIM dell'ENI, oltre a confermare l'esistenza dei giacimenti già noti, hanno permesso l'individuazione di nuove aree di grande interesse geominerario su tutto il territorio regionale. Nel settore settentrionale, ad esempio, zone di grande interesse sono risultate quelle di Mormanno-Verbicaro-Sangineto per una superficie di 352 km², dove è stata rilevata la presenza di piombo, bario, rame, tungsteno ed altri minerali utili. Nel settore centrale è stata individuata un’area di 50 km² (zona Catanzaro-Nocera-Amantea) con accumulo di vari minerali, tra cui mercurio, stagno, berillio, molibdeno. E nel settore meridionale, sia sull’Aspromonte che nella zona Stilo-Bivongi-Mammola, oltre ai minerali sopracitati per la zona centrale, le ricerche hanno accertato la presenza di altri minerali quali tormalina, ferro, arsenico, uranio”.

“Se si considera che quelli sopra citati sono solo alcuni degli accumuli minerari metallici d'interesse economico e industriale individuati e che molto più lungo è l'elenco dei cospicui giacimenti non metallici presenti nella Regione, si ha l'idea del grande patrimonio di risorse minerarie disponibili in Calabria.In questo quadro, la ricerca geologica e mineraria non rappresenta solo un ritorno al passato, ma una scelta strategica per il futuro. L’Italia e la Calabria possono diventare laboratori di innovazione, dove l’estrazione si accompagna a tecnologie pulite, recupero dei materiali, tutela delle risorse idriche e monitoraggio ambientale continuo. Le università e i centri di ricerca regionali potrebbero giocare un ruolo significativo nell’elaborare modelli di economia circolare applicati al settore minerario, integrando scienza, innovazione e tutela delle risorse idriche e del territorio. In pratica, il Programma Nazionale offre alle classi dirigenti nazionali e regionali un’occasione da non perdere. Se inserita in una strategia condivisa, la Calabria potrebbe tornare a valorizzare le sue georisorse, non solo come fonte di materie prime ma anche come leva per turismo culturale e industriale. I siti minerari abbandonati potrebbero diventare parchi e musei, come già accade in Sardegna con la rete REMI, mentre i giacimenti ancora sfruttabili potrebbero generare occupazione in loco, riducendo la disoccupazione giovanile e contrastando l’emigrazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA